講演1

数学に基づく医療診断:てんかん焦点の位置同定

奈良 高明 先生

東京大学

情報理工学系研究科 システム情報学専攻 教授

医学に興味を持っている高校生の皆さんは,何のために数学を学んでいるでしょうか?「将来,医師になったら殆ど使わないだろうけれど,大学受験で必要だからやむを得ず」という人も多いでしょう.しかし実は,高校そして大学で学ぶ数学が医学のいたるところで使われ,そして最先端の診断技術に役立っている,ということをお伝えするのが本講演の目的です.

例えば,高校で習う2次元や3次元のベクトル,大学で習う4次元以上の高次元ベクトルは,一体どんなところで使われるのでしょうか?脳波という言葉は聞いたことがあると思います.これは頭の表面に電極を貼り,脳の活動によって生じる電圧を計測したものです.この電極を頭の表面に例えば64個貼ると,出力される電圧の値が64個あり,これを並べた64次元のベクトルができます.このベクトルが何個の「基底」の「線形結合」で表されるかを調べると,脳の中で活発に活動している部位が何か所あるかを調べることができます.

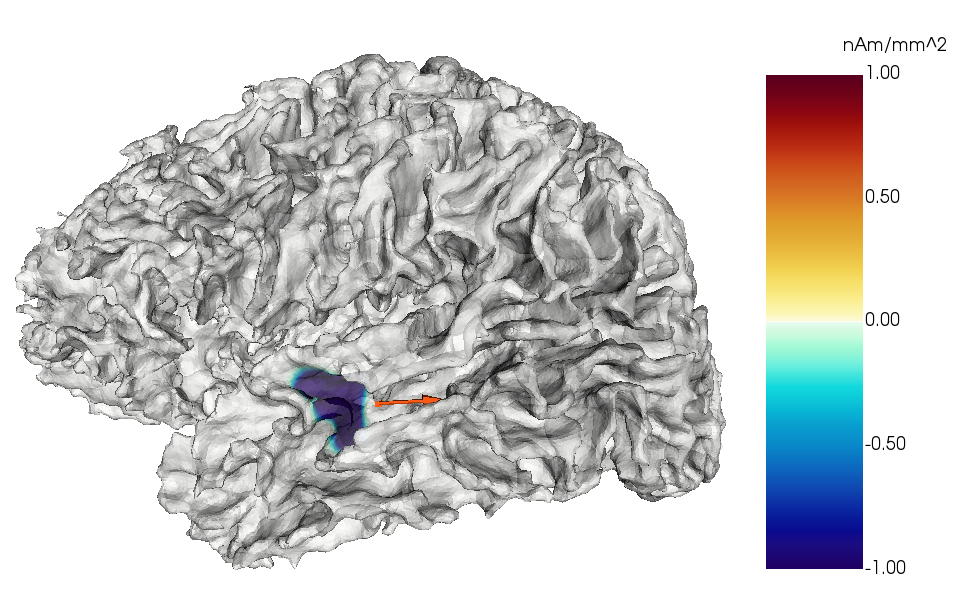

さらにそれが脳の中のどこかを突き止められれば,様々な病気の診断に使うことができます.今回とりあげる「てんかん」は脳の中で異常に強く電流が流れてしまう部位がある病気で,薬で治らない場合は,その位置を同定し外科的手術で切除する必要があります.そこで,脳の表面を1万個程度の小さい三角形要素で分割し,各要素に流れる電流の値を並べた1万次元のベクトルを考えます.脳波データから連立方程式を立て,この1万次元のベクトルを求めると,脳内の電流の分布が決定でき,結果的に病巣の位置がわかるのです.あるいは,発想を変え,複雑な脳のしわを球面に写像することで未知数をずっと減らし最適化と呼ばれる数学手法に持ち込むということも考えられます.さらにフーリエ級数という大学で学ぶ数学を用いれば,てんかん病巣の位置だけでなく,形まで決定することもできます.本講義では,こうした高校・大学の数学と医療診断の関わりを高校生の皆さんにもできるだけわかりやすく解説します.

東京大学 奈良研究室の紹介は こちら

講演2

脳の磁気活動の可視化のためのプログラミング

橋詰 顕 先生

広島大学病院、太田川病院 医師

脳の電気活動を調べる方法に脳波という検査があります。どっかに電極を置いて2つの電極の電位差を調べる、要するに電圧計です。脳波では、直接脳に電極を置くには頭の骨を外さないといけないので、普通は頭皮に電極を貼って検査してます。頭皮脳波では脳以外に骨や筋肉などが間にあるのでボケボケのデータになってしまいます。この問題を解決する方法として脳の電気活動によって生じる磁場の変化を捉える磁束計を使う方法があります。磁束計?原理は誘導電流を応用したものです。ソ連崩壊後にフィンランドの超低温研究所の先生と学生さんたちがベンチャー企業を起こして超電導版誘導電流を利用した感度従来比1万倍の特殊な磁束計を用いた装置(脳磁計)を売り出しました。2000年に天皇皇后陛下が初めてフィンランドを訪問され、なぜかその年日本にこの企業の1台4億円もする脳磁計が4台も日本に導入されることになりました。今広島大学で稼働している脳磁計はこの時のものです。で骨や筋肉の影響がないきれいな磁場分布は得られます。が、これだけだと使い物になりません。このベンチャー企業は脳を球状の導体であると仮定して、どこでどれだけ電流が流れたら、どんな磁場分布になるか?が計算できる特殊な式を使って、逆にどの磁場分布だとどこに電流が流れたかを推定するアプリを提供していました。このアプリで間に合う場合はいいのですが、てんかん発作などの複雑な脳の電気活動の広がりを調べるには力不足でした。そこで販売元に、磁束計と脳表の位置関係がわかる画像でないの?と聞くと、ない!との返答。その代わりに磁束計のデータの書式、MRIデータと磁束計の座標関係を示す計算式などを出すコマンドを教えてくれました。ここから先がお話しするコンピュータプログラミングの話です。いろいろ試行錯誤してどうにか脳磁計とMRIデータから脳表と磁束計の位置関係がわかるプログラムを自作することができました。

広島大学病院の紹介はこちら

太田川病院の紹介はこちら

講演3

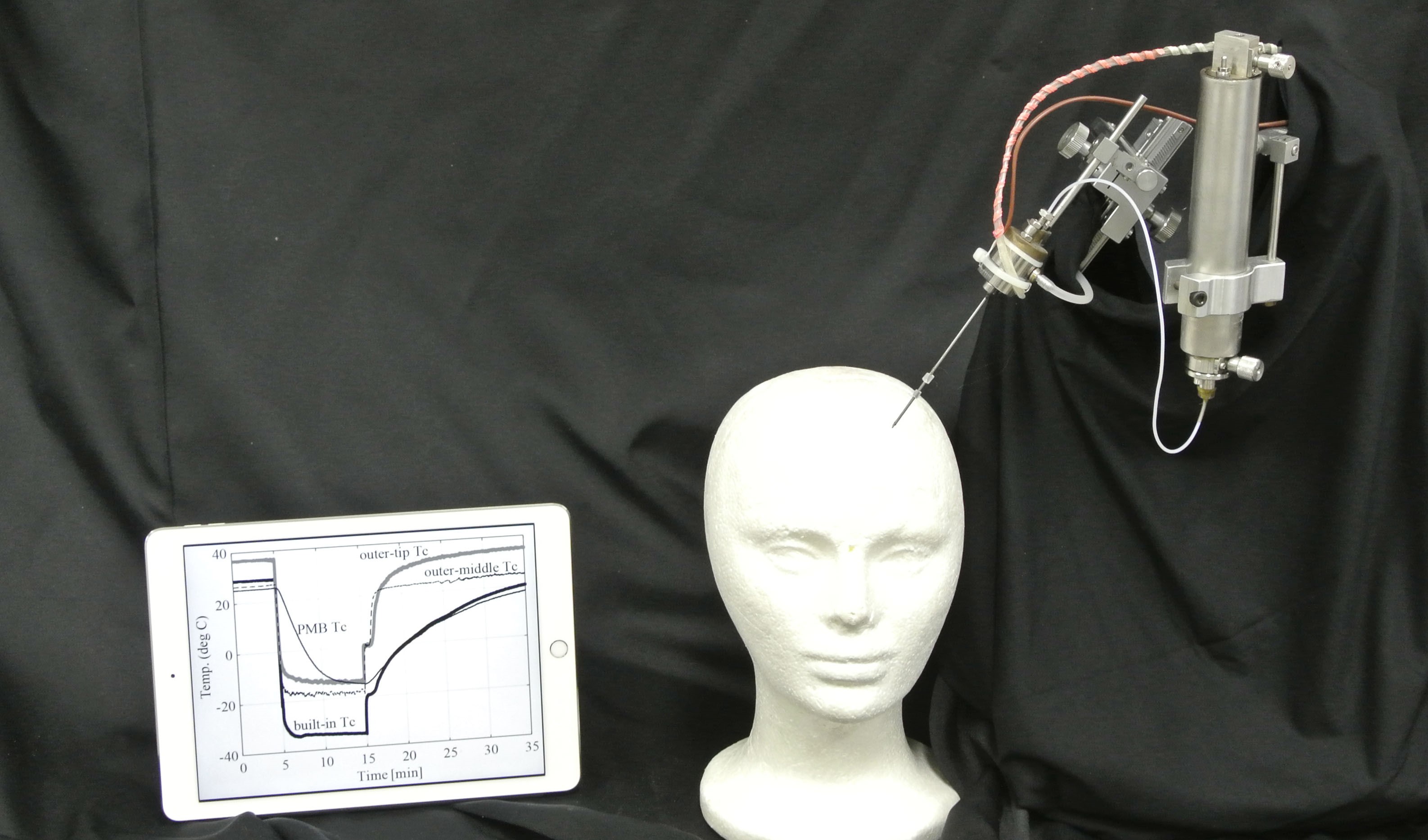

脳への適用を目指した凍結治療機器の開発

常盤 達司 先生

広島市立大学

情報科学部 医用情報科学科 講師